今回は、筆者が出版社で働いていた頃に出会った、あるライターさんとのほろ苦いエピソードを紹介します。

新人だった私に、ユーモアを教えてくれた人

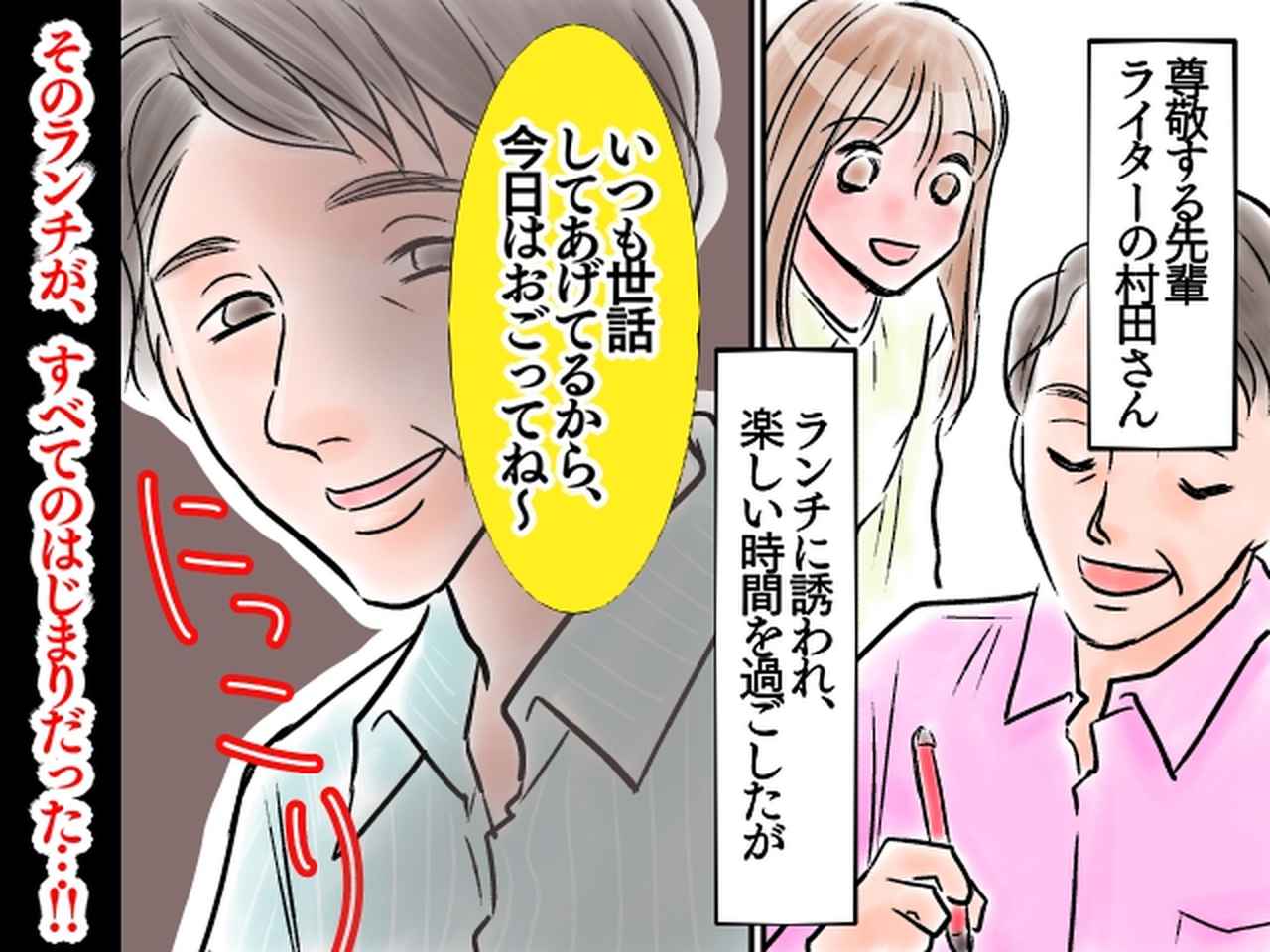

ライターの村田さん(仮名)は、私よりも40歳近く年上の大ベテラン。校正もライティングも、右も左もわからなかった私に、一から丁寧に手ほどきをしてくれた恩人のような存在でした。

新人時代、拙い原稿に赤ペンを入れながら、「こういう言い回し、読者は好きだよ」と笑って教えてくれた、あの穏やかな声。今でも耳に残っています。

何より、彼の文章には、いつもクスッと笑えるユーモアがあり、それが大好きでした。

そのランチが、すべてのはじまりだった

けれど、ある日を境に、その尊敬は少しずつ揺らぎ始めます。

あるとき、いつものようにメールで添削の返事が届いた後、「今度、ランチでも行かない?」と声をかけられました。

大好きなライターさんとのランチ。私は二つ返事で承諾し、会社の近くにあった洋食屋さんへ向かいました。

仕事の話や文章の悩み、笑い話、尽きない会話が楽しい時間でした。

「まあいいか」が積もるとき

ところが、会計のときの一言。「いつも世話してあげてるから、今日はおごってね~」。

「えっ、そういう感じ?」と戸惑いましたが、日頃からお世話になっていたのも事実。まあいいかと、その日はご馳走しました。それが、はじまりでした。

それ以降、彼からのランチの誘いは、まるでルーティンのように続いていきました。しかも毎回、「今日もおごってね~」というひと言付き。

最初のうちは、「たまにはいいか」と気楽に構えていました。けれど、回を重ねるごとに、財布のひもが悲鳴を上げはじめます。

「いやいや、さすがにこれはおかしくない?」と心の中でツッコミながらも、尊敬する大先輩を前にしては、断ることができませんでした。

そしてまた、次のランチでも、私はついおごってしまうのです。

あの頃の尊敬に、そっと別れを告げた日

しかし、限界はやってきます。

あるとき、私はついに勇気を出して、彼からのランチの誘いをやんわりと断りました。

それと同時に、添削のお願いも少しずつ減らし、自分の力で文章を磨いていこうと決めました。

彼に教わったことは、数えきれないほどあります。今の私があるのは、間違いなく彼のおかげ。感謝の気持ちに、偽りはありません。

ただ、あの頃の「尊敬できる師」は、少しずつ私の心から遠ざかっていきました。

いつまでも、あの頃のままの彼でいてほしかった。そんな願いを、いつの間にか抱いていた自分に、ふと気づいた瞬間でした。

【体験者:20代・女性会社員、回答時期:2023月10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

EPライター:miki.N

医療事務として7年間勤務。患者さんに日々向き合う中で、今度は言葉で人々を元気づけたいと出版社に転職。悩んでいた時に、ある記事に救われたことをきっかけに、「誰かの心に響く文章を書きたい」とライターの道へ進む。専門分野は、インタビューや旅、食、ファッション。